「来月の売上が見えない…」

「人が足りなければ売上も止まる」

「人手に頼らない新規事業を作りたい」

受託ビジネス(顧客から依頼を受けて成果物を納品するビジネス)を継続しているとこの様な課題がつきまといます。IT事業の経営者や新規事業の開発担当者と話をしていると、受託売上を追いかけ続けることに疲弊してしまっている企業は多いです。

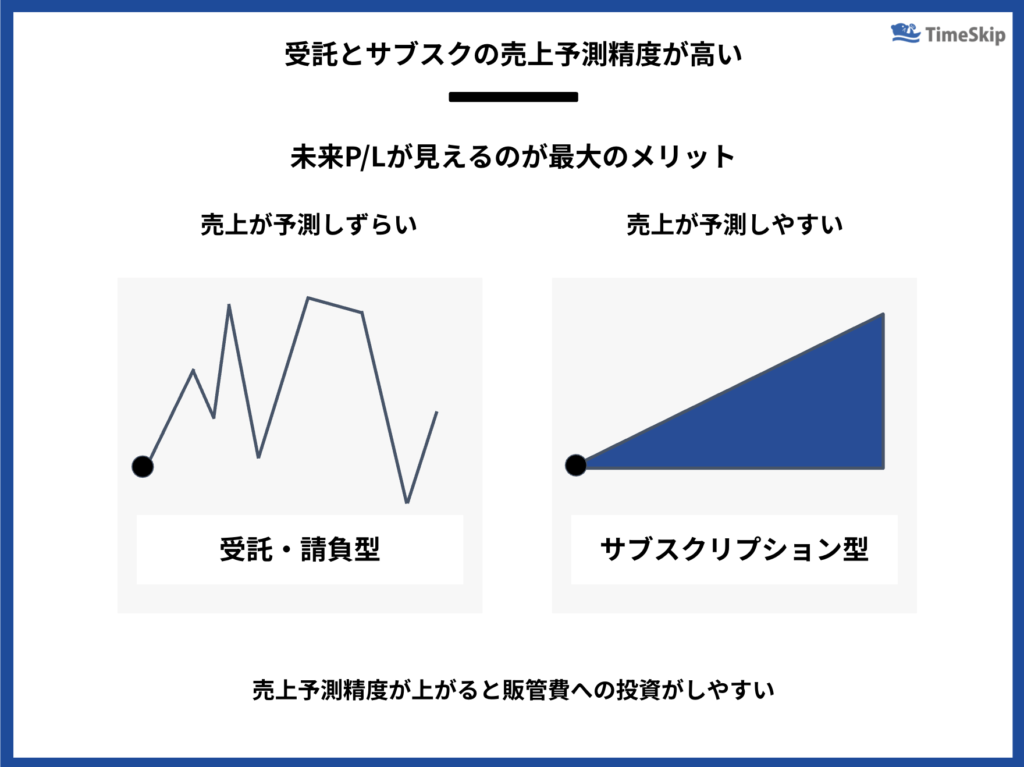

サブスクビジネス(定額課金モデル)は、売上を「単発で獲得(フロー)する」ものではなく「継続的に積み上げ(ストック)る」ことに価値があります。

そしてストック型のビジネスは「未来のP/Lが見える」ため、経営判断がしやすいため、安定性が大きく向上します。結果として給与もあげやすく、定着率や採用力の強化にも繋がります。

「サブスクリプション」は新しいキーワードではないですが、本記事では、受託ビジネスの継続において課題をお持ちの方に課題の整理とサブスクビジネスの魅力を収益処理の違いまでわかりやすく解説しています。改めて理解を深める機会として、ぜひ活用ください。

目次

【課題整理】受託開発のフロー型モデルの限界とは?

多くのIT企業が取り組んでいる「受託開発」。これは、お客様から「こういうものを作ってほしい」と依頼されて、それを作ることでお金をもらう働き方です。

でも、このやり方にはいくつかの大きな問題があります。

① 売上が安定しない

受託開発は「案件(プロジェクト)」が入るたびに売上が立ちますが、当たり前ですが案件が決まらないと、売上は立ちません。

つまり「今月は良かったけど、来月、再来月はわからない…」という状態になるため受注の平準化が大きな経営課題になります。来期の売上が再現性高く、予測できる訳ではありません。

② 人手が足りないと売上も止まる

受託開発は「人が動いた分だけお金が入る」仕組みなので、エンジニアやデザイナーの人数が限られると、それ以上の仕事は受けられません。

つまり、人が働ける時間=会社の売上 になってしまいます。

③ お客様ごとに毎回つくるので、効率が悪い

同じようなシステム・業務でも、お客様ごとに要望が違います。そのため、毎回考えて作る必要があり、時間と手間がかかります。

作ったあとも「ここを直して」「追加でこれを…」と、終わりが見えないことも多いです。その分、原価も発生するため顧客との関係性を悪くしてしまうこともあります。

④ 将来の計画が立てづらい

売上が安定しないと、当たり前ですが来月・来年にどれくらいお金が入ってくるか読めません。

すると、人を増やす、新しい事業を始めるなどの「攻めの投資」もしづらくなってしまいます。

このように、受託開発は目の前の仕事には強いけれど、「未来が読みにくい」ビジネスモデル なのです。

次の章では、これを解決するカギとなる「ストック型(サブスク)ビジネス」について、

フロー型との違いをスライドも交えてわかりやすく紹介します。

【構造の違い】フロー型 vs ストック型:どこが違う?

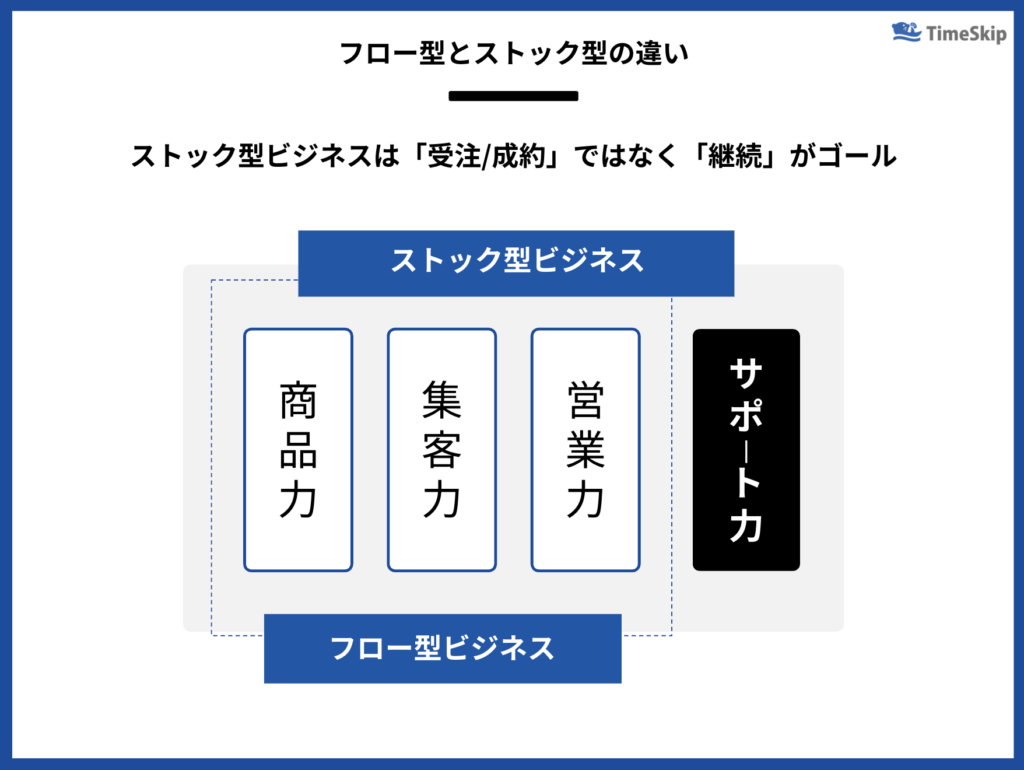

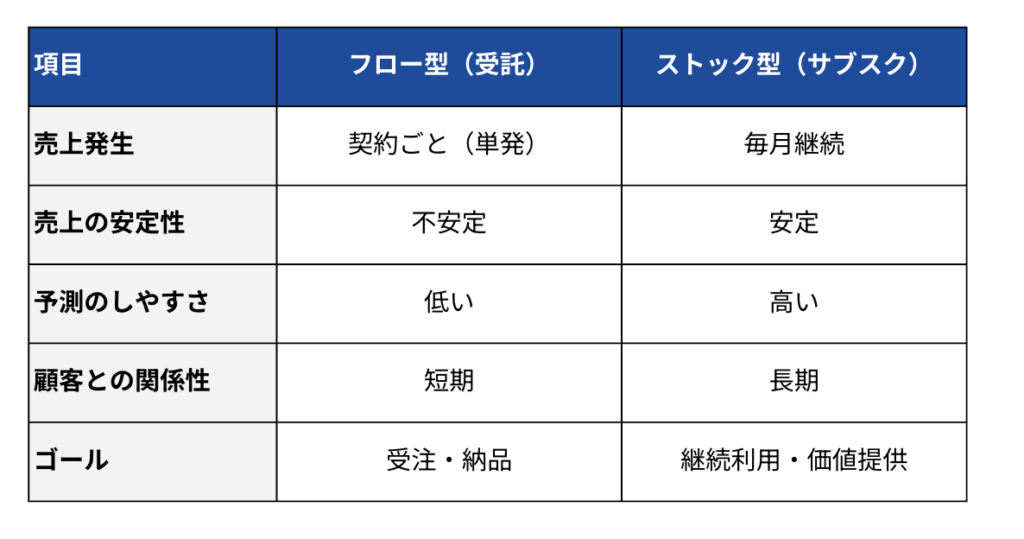

受託開発は「フロー型(単発収益)」のビジネスですが、サブスクリプションは「ストック型(継続収益)」のビジネスです。

この2つは、収益の出方も、目指すゴールも、まったく違います。

フロー型(受託開発)の特徴

フロー型は、「仕事を受けて、その都度お金をもらう」仕組みです。

例:A社から100万円の案件を受けて納品 → 100万円の売上になる

• 一度納品したら契約は終わり、次の仕事を探す必要がある

• 売上の発生が「点」でバラバラ

つまり、「契約してもらう(受注)」ことがゴールで、納品後はリセットされてしまいます。

ストック型(サブスクビジネス)の特徴

一方でストック型は、「サービスを継続して提供し続ける」仕組みです。

例:月額1万円でソフトを提供 → 毎月1万円ずつ売上が積み重なる

• 顧客との関係が続くかぎり売上が継続する

• 売上が「線」として伸びていく

このモデルは「継続」がゴールになります。1回の売上は小さく見えても、顧客が1年使ってくれれば、年間12万円の売上になります。

それが10社、100社と増えれば、毎月の売上が安定して積み上がっていくのです。そのためには顧客に継続して利用してもらうための「サポート力」が大切になります。

見える未来:予測しやすいのがサブスクの強み

サブスクビジネスの最も大切な特徴は「売上の予測精度」です。

受託ビジネスは、新しい案件が入るかどうかで未来の売上が大きく変化するため、未来が見えづらいです。

しかし、サブスクは契約が続く限り、来月以降の売上が「ある程度見えている状態」になります。

これによって、将来の計画や、マーケティング・採用・開発などの投資判断がしやすくなります。

まとめ:フロー型とストック型の違い

このように、サブスクモデルには安定した成長と予測可能性という大きなメリットがあります。

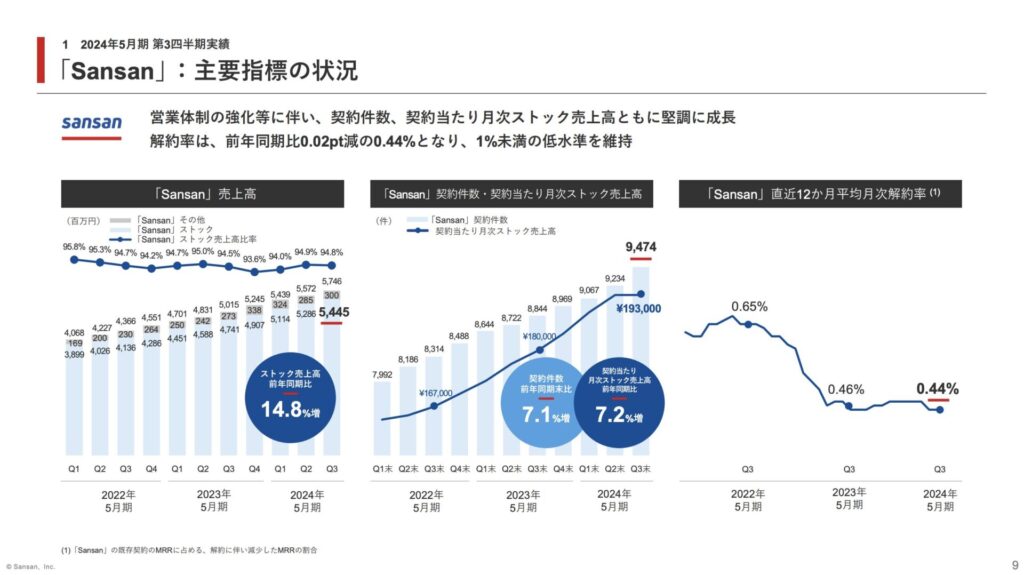

以下は、名刺アプリの「Eight」や請求書受け取りサービスの「Billone」を提供しているSansan株式会社の決算説明資料の抜粋です。

主要指標として売上高に加えてストック比率や解約率を説明することで、成長性を表現し投資家コミュニケーションを図っています。

ストック売上の予測精度が高いため、採算が合う限り営業体制の強化をはかりやすく、ストック売上を積み上げていくことが可能となります。

次の章では、実際に数字や会計処理の違いから、このモデルの信頼性をさらに深掘りしていきます。

【数字で見る】サブスクビジネスの収益構造と会計処理の違い

アマゾンは赤字経営をしながら、大きく成長し続けました。また、赤字でありながら株式市場からは高く評価されています。なぜそれが成り立つのでしょうか。

サブスクリプションビジネスが「経営を安定させる」とよく言われるのは、数字の積み上がり方や会計処理の仕組みに秘密があります。

ここでは、受託開発とサブスクビジネスの違いを「収益の認識方法(会計処理)」という視点から見ていきましょう。

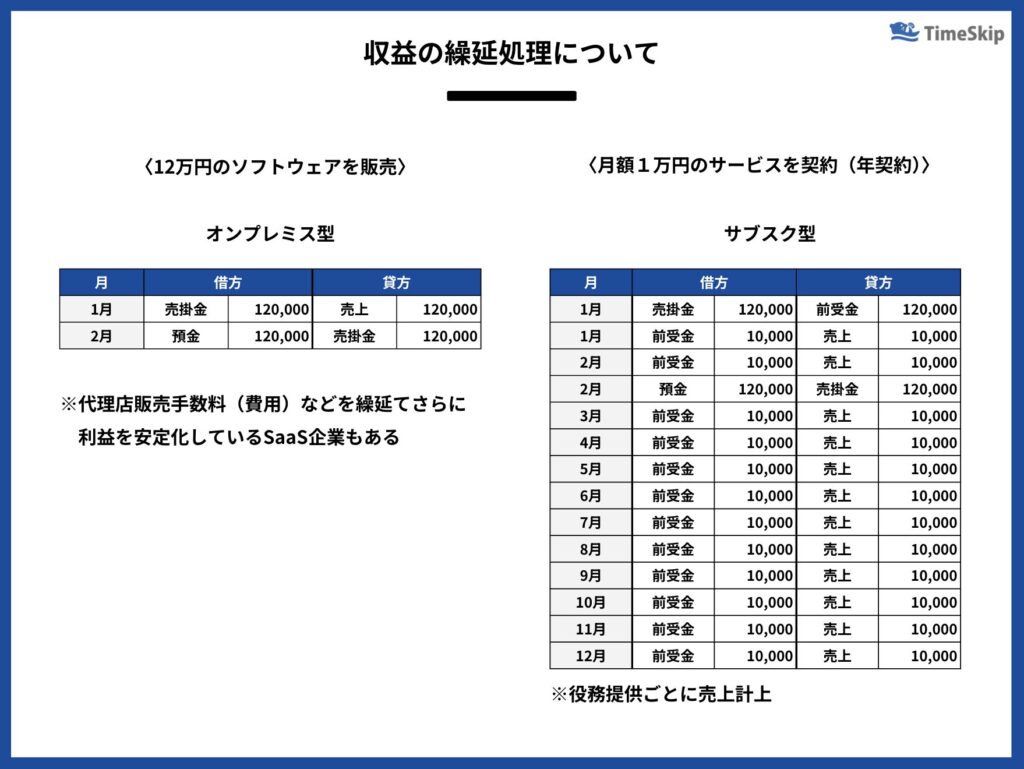

オンプレミス型(受託) vs サブスク型(継続課金)

オンプレミス型(フロー型)の会計処理

たとえば、12万円のソフトウェアを販売し納品した場合、売上はこうなります。

1月:売上 120,000円 一括で計上

つまり、「売れた(納品した)月だけ売上が上がる」仕組みです。

次の月にはもう売上が立たないので、常に新しい契約を取り続けないといけないというプレッシャーがあります。

サブスクリプション型(ストック型)の会計処理

一方、同じ12万円でも、月額1万円の年契約とした場合はこうなります。

1月:売上 10,000円(前受金を計上)

2月:売上 10,000円

…

12月:売上 10,000円

サービスとして捉えるため役務の提供前にお金(預金)を全額もらったとしても、前受金を計上し売上としては月ごとに分けて認識されます。

この会計処理をみると、サブスクビジネスが売上が積み上がっていき未来予測がしやすい理由が理解しやすいかと思います。

仮にこのサブスク企業のサービスの顧客獲得コストを20万円、5期にわたって利用してくれるものだとすると1期あたりの売上は12万円ですので、1顧客あたり最終的に20万円の獲得費用で、60万円(5期×12万円)の利用料を払ってくることになり、40万円の利益がでます。

1顧客あたりで見れば、赤字になっている顧客はいません。しかし、会計上は数年に売上を生み出すものであっても顧客獲得の費用(営業費用やマーケティング費用)は、支払いが発生した会計年度に全額計上するため赤字になるということです。

つまり、仮にこのサブスク企業が新規顧客開拓を停止すれば、いつでも利益を出すことが可能です。ただ、それをしないのは顧客獲得費用と辻褄が合う(将来の売上高で顧客獲得コストを回収できる)限り、出た利益は新規開拓に積極的に投資をしてきます。これがアマゾンのやっていることです。

このあたりの考え方をより深めたい方は、【徹底解説】SaaS企業のLTVとCAC、ユニットエコノミクスの計算方法をご参考ください。

日本のSaaS企業では、マネーフォワード社の純利益は一貫して赤字です。これは、顧客基盤獲得のために人件費・広告宣伝費等の販管費に積極投資している結果です。中長期的な企業価値の向上を狙う戦略をとると赤字を許容して進めていくことになります。

成長企業の赤字は、早期にシェアを獲得し参入障壁を築くのは実は理にかなっています。

補足ですが、SaaS企業では代理店販売手数料なども繰延処理して、利益を平準化する工夫をしているケースもあります。

つまり

収益だけでなく、費用も時間で分散

→ 利益のブレを抑え、毎月のP/Lを安定させている

これにより、投資判断がしやすく、社内の安心感も増します。経営の見通しが立てやすいため、金融機関や投資家からの評価も高くなりやすいという強みに繋がります。

「経営の見通しが立てやすい会社」と「経営の見通しが立てにくい会社」では当然ですが、前者の方が評価が高いため資金調達がしやすくなります。資金調達がしやすいということは、投資を加速させることができるため、ビジネスの成長速度を早めることができます。

【はじめ方】受託企業が小さく始めるサブスクビジネス

「サブスクがいいのは分かった。でも、何からはじめるのが正解なの?」

そう思っている方も多いのではないでしょうか。ここでは、受託開発をメインにしてきた企業やチームが、サブスク型ビジネスを“無理なく、小さく”始める方法をご紹介します。

① 既存のサービスを「定額プラン化」してみる

まずは、今すでに提供している価値の中から“定額で提供できそうなもの”を探してみるのも1つです。

たとえば

• プレミアムサポートの定額で提供

(月1回の改善提案ミーティング+軽微な修正など)

• 既存サービスのターゲット企業規模を下げて定額で提供

(大企業向けのカスタマイズパッケージを一部切り出し、中小企業向けに定額で提供)

こうしたサービスは、すでに受託で提供している中から見つけやすく、“ストック収益化”できる第一歩になる可能性があります。

② 小さな「MVP(試作品)」で価値検証する

ゼロから大きな売上を目指してサブスクサービスを作る必要はありません。

まずは「困っている顧客のために、すでにあるサービスを切り出したり、ターゲットを変えたりして小さな機能を一つだけ提供してみる」ことが大切です。

たとえば

• 定期的なレポート配信機能(API提供やUI)

• 受託開発で得られたノウハウを一部サービス化

• 社内ノウハウをSaaS化して他社にも展開

これをMVP(Minimum Viable Product)と呼びます。

MVPで顧客の反応を見ながら、徐々にサービスを育てていくことがポイントです。

③ 受託の顧客と一緒に「共創」する

まずは付き合いのある既存顧客に「こういう定額サービスを考えているんですが、どう思いますか?」と相談してみましょう。

• 既存の信頼関係があるからヒアリングしやすい

• 顧客の課題が明確なので、本質的なサービスが作れる

• 初期ユーザーになってもらえる可能性も高い

「提案」ではなく「共創」に切り替えることで、自然にサブスクの初期顧客が見つかります。

関係性があるために忖度が入ることを前提にヒアリングする点には注意が必要です。マーケティング調査目的ではなく、あくまで初期ユーザー獲得目的(契約するか否かの確認)のための取り組みとして実施することが大切です。

④ サブスク事業のKPIを明確にする

スタートしたら、収益以外にも以下のような指標(KPI)を追いかけましょう:

• MRR(Monthly Recurring Revenue:月次継続売上)

• 解約率(チャーンレート)

• LTV(顧客生涯価値)

• CAC(顧客獲得コスト)

これらの数値を可視化し改善していくことで、サブスク事業が「資産」として育っていきます。

関連記事:【保存版】SaaSの重要指標となる主要KPI一覧とKPIツリーの作り方

⑤ 小さくはじめて、スケーラブルに育てる

最初から完璧な仕組みを目指す必要はありません。むしろ、“小さく・早く・柔軟に”始める方が、学びも早く失敗(損失)も最小限に抑えられます。

サブスクは「続けてくれるお客様」が増えれば増えるほど、安定していくモデルです。コツコツと積み上げていくことが、将来の大きな資産になります。

ステップ(やること)

- 定額化できそうなサービスを既存事業から探す

- 小さなMVPで提供してみる

- 既存顧客や既存パートナーと一緒に作る

- 指標(KPI)を設定する(ざっくりで構いません)

- 小さくはじめて育てていく

【まとめ】未来P/Lが「見える」ことは、経営に安心と挑戦をもたらす

受託開発は、多くのIT企業にとって安定した売上源であり、顧客の課題を直接解決できる魅力的なビジネスです。

しかし、その一方で「案件がなければ売上がゼロになる」「人が増えないと売上も増えない」という、構造的な不安定さを抱えています。

一方で、サブスクビジネスは、“未来のP/L”が見えるビジネスです。

• 売上が毎月積み上がっていく

• 顧客との関係が続くかぎり収益も続く

• 売上や費用の予測ができるから、投資判断もしやすい

・予測しやすいので、金融機関や投資家から評価を受けやすい

という、受託とはまったく違う景色が見えてきます。「受注→納品」がゴールではなく、「継続→信頼→価値提供」がゴールになることで、事業そのものが「資産」として育っていきます。

サブスクビジネスは特別な会社だけのものではない

サブスクと聞くと、

「うちはスタートアップじゃないし…」

「自社プロダクトがないから難しそう…」

と思われがちですが、実はそうではありません。むしろ、受託ビジネスで多くの顧客に直接価値を提供してきた企業こそ、サブスクビジネスに向いています。

• 顧客課題の深い理解

• 多くのプロジェクトの対応経験

• 顧客の要求をパターン化できる技術

これらは、確実にサブスクビジネスの「土台」になります。

最初の一歩は、「小さく試す」ことで十分

「完璧なプロダクト」を作る必要はありません。まずは、既存サービスの一部を定額化したり、よくある要望をテンプレート化したり、小さなMVPで顧客の反応を見たり。

その一歩一歩が、受託依存からの脱却=未来の安定収益への第一歩となります。

さいごに「資産になるビジネス」をつくろう

本記事では、受託ビジネスとサブスクビジネスの違いを整理し始め方の例を紹介しました。受託ビジネスで築いてきた信用・技術・知見は、サブスクビジネスにおいて大きな武器になります。

小さくサブスクビジネスをはじめれば、新規事業の成功確率を高められる可能性があります。

未来の売上が「読める」ことは、経営者にもチームにも、“挑戦する余白”と“安心感”をもたらします。小さな一歩を踏み出すことで、数年後には、積み上がった価値を感じられるはずです。

関連記事:新サービス・新規事業の企画・推進に役立つ3つの型【テンプレート付き】